Norwegen! Jetzt war es eigentlich nur noch ein Katzensprung zurück nach Deutschland. Hätten wir vor unserer Segelreise nie gedacht, dass uns ein derartiger Schlag jemals kurz und harmlos vorkommen würde. Zwar ist das Skagerrak berüchtigt für seine Strömungen und durch entsprechende Windrichtungen und -stärken entstehenden gefährlichen Seegang, aber dafür war die eigentliche Überfahrt Norwegen-Dänemark auf dem kürzesten Weg, etwa von Kristiansand nach Hirtshals, an nur einem Tag zu schaffen. Morgens in Norwegen starten, abends in Dänemark, so weit der Plan. Doch vor der Überfahrt erlebten wir noch eine der schönsten Zeiten des gesamten Segeltörns.

Die norwegische Westküste ist rau, aber landschaftlich wunderschön und in weiten Teilen durch einen vorgelagerten Schärengarten geschützt. Tausende Inseln laden zum Anlanden und Verweilen ein, während nach einem Abstecher ins Hinterland majestätische Fjorde darauf warten, erkundet zu werden. Uns so arbeiteten wir uns in einem Zick-Zack-Kurs durch die teils engen, aber immer gut kartografierten Fahrwasser in Richtung Süden vor. Norwegen tut alles dafür, dass seine Bürger sich wohlfühlen, und so gab es auch auf entlegenen Inseln niedliche Holzstege mit Picknickbänken und Grillplätzen, stets mit netten Hinweisschildern, dass man das alles gratis nutzen und sich an der Natur erfreuen darf. Von Bergen bis Stord (einer größeren Insel zwischen Bergen und Haugesund) leistete uns unser befreundetes halbnorwegisches Pärchen Alex und Amelie Gesellschaft. Das Wetter war mit Flaute und Regen teilweise mies, aber die Stimmung gut und wir spielten Karten (selbst Fredi!), quatschten und genossen die vorbeiziehende Schärenlandschaft. Pünktlich zum Von-Bord-Gehen der beiden kam wieder ein leichter Segelwind auf und wir segelten gemütlich am Wind in Richtung Haugesund und später von dort weiter bis Stavanger, jeweils mit schönen Ankerstopps in Buchten oder vor Inseln. Eine der schönsten Küstenlandschaften, die wir je befahren hatten!

In Stavanger konnten wir direkt im Stadtzentrum festmachen und ließen Moana ein paar Tage allein, denn wir waren zur Hochzeit von Björn und Katrin eingeladen und Björn war immerhin einer meiner besten Freunde. Auf dem Weg zur Trauung reanimierten wir erfolglos einen sich im Alkoholrausch zu Tode gerast habenden Motorradfahrer. Da ich nicht der größte Fan von Hochzeiten bin, empfand ich das als interessantes Alternativprogramm und wann kann man schließlich schon mal im Anzug Leute intubieren… Nachdem das Blut aus der Kleidung gewaschen war, war die Hochzeit dann aber doch richtig toll und wir hatten einen Riesen-Spaß und Björn und Katrin auch, was ja die Hauptsache war. Am nächsten Morgen war Fredi schwer erweckbar, aber ließ sich letztendlich trotzdem zur Rückreise nach Stavanger motivieren und so begrüßten wir Moana, die brav im Hafen geblieben war. Christoph und Franzi stießen zu uns und wollten uns eine Woche lang bis Kristiansand begleiten. Der Wind passte nur mäßig gut und so schlug Fredi spontan und überraschend vor, ins Landesinnere in den Lysefjord zu segeln, das wäre landschaftlich gewiss ein Highlight und von Stavanger trennten die beiden am Ende der Woche ja auch nur eine 3-stündige Bus- oder Zugfahrt. Die Zustimmung war groß und bei perfektem Sommerwetter nutzten wir den wenigen Wind für eine Schleichfahrt durch die komplett ruhige See.

Der Lysefjord ist einer der beeindruckendsten Norwegens: Schmal und langgezogen wird er im hinteren Teil von steilsten Felswänden umgeben und bietet gleich zwei touristische Highlights: den Kjeragbolten, einen runden, in einer Felsspalte eingeklemmten begehbaren Felsblock, 1000m vertikal über dem Fjord und mit entsprechend schwindelerregender Perspektive, wenn man oben ist, und den Preikestolen, ein ebenens Felsplateau auf über 600m Höhe, von dem die Wände ebenfalls senkrecht bis in den Fjord abfallen. Von Land aus kannten wir beides schon, waren wir vor einigen Jahren doch drei Tage lang mit Rucksack und Zelt entlang des Lysefjord gewandert. Teils unten am Ufer, teils auf dem über 1000m hohen Hochplateau, das wir über die “Flørlitrappen” erreicht hatten, die Begleittreppe einer ehemaligen Bergbau-Standseilbahn. 780 Höhenmeter legt man dort ausschließlich auf einer steilen, aus 4444 Treppenstufen bestehenden Treppe zurück. Entsprechend brannten die Oberschenkel nach dem Aufstieg mit vollem Zeltgepäck. Diesmal war es leichter und die einzige kleine Anstregung bestand im Überholen der Genua, während wir Wende für Wende den Fjord entlangkreuzten. Von unten erschienen die Menschenmengen auf dem Preikestolen wie eine Ameisenkolonie und bis auf die uns gelegentlich passierenden Ausflugsschiffe herrschte eine wunderbare Stille auf dem Fjord. Das Wasser ist bis zu den Ufern extrem tief und so konnten wir so nah an die die Felsklippen hinunterstürzenden Wasserfälle heranfahren, sodass wir fast vom Bug hätten an Land steigen können.

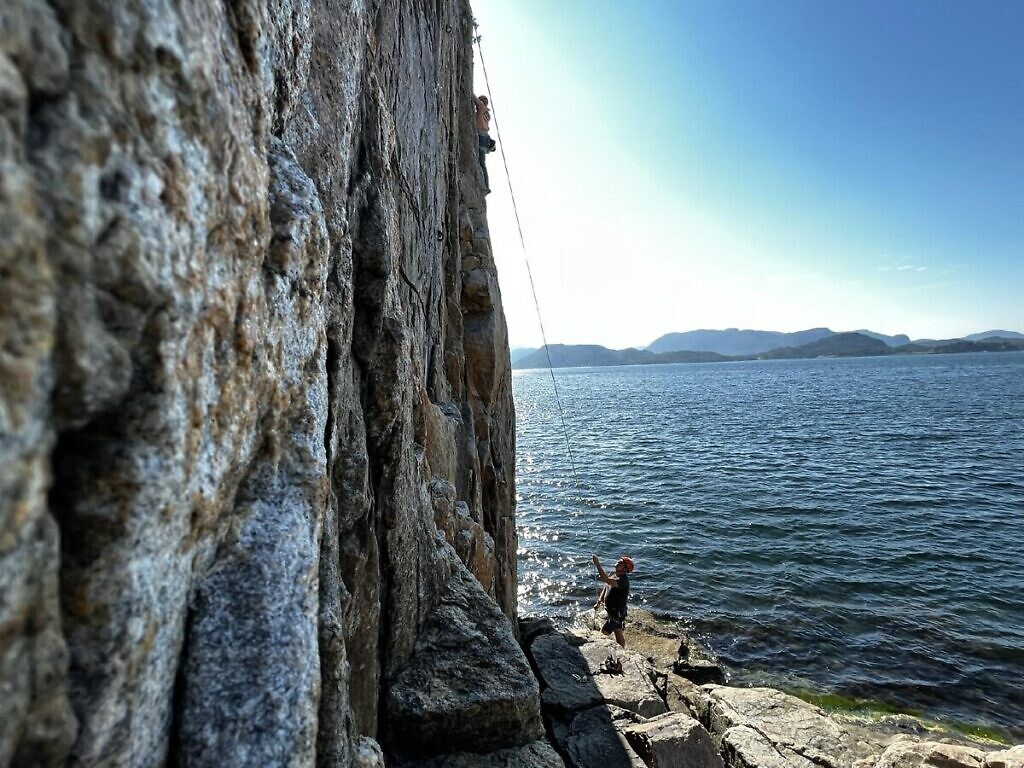

Auch an den nächsten Tagen verzichteten wir weitgehend auf den Motor und genossen die Segelei im Schneckentempo durch die Fjorde, ankerten vor Inseln, wanderten und kletterten sogar an einem ufernahen Sportklettergebiet. Es war sogar ein sehr ufernahes Sportklettergebiet, beim Sichern bekam man fast nasse Füße. 🙂

Christoph ging schon in Jørpeland von Bord und stieg in den Bus nach Hause, Franzi begleitete uns noch bis in den Hafen von Tananger, Fredi und ich setzten die Reise allein fort. Es war Flaute angesagt und wir mussten bis Egersund motoren, leider blieb es nicht einmal bei der Flaute, sondern wir bekamen auch noch Wind von vorn und zwar nicht zu wenig. Mit Strom von vorn war Aufkreuzen keine Option, umkehren wollten wir nach bereits 25-30 zurückgelegten Seemeilen auch nicht mehr und so bolzten wir mit Motorkraft unelegant gegen die spitze Windsee an. Spaß war etwas anderes, ökologisch war es auch nicht, aber die Durchfahrt durch den malerischen Egersund belohnte uns für die Strapazen. Zwischen felsigen Schären hindurch navigierten wir aufmerksam in die ruhigen Fahrwasser des Sundes, wo es sich fast schon wie ein Binnenrevier anfühlte: Schmal und windungsreich, von bunten Holzhäusern, Wiesen und Kühen gesäumt, der Duft von Heidekraut und Nadelbäumen fand seinen Weg bis aufs Wasser. Im Ort Egersund selbst floss ein Wildwasserbach in den Sund und das Naherholungsgebiet hinter dem Ort lud zum Joggen und Wandern ein. Bewaldete Hügel wechselten sich mit zwischengelagerten Badeseen ab, ein gut ausgebautes Wegenetz zog sich durch die Landschaft und sogar für einen Outdoor-Fitnesspark mit Sportgeräten war gesorgt. Einen Tag blieben wir vor Ort, denn der Wind sollte auch da nicht gut passen.

Für den Folgetag jedoch war ein guter achterlicher Wind angesagt, der uns entlang des Küstenbogens in Richtung Kristiansand und Umgebung schieben sollte, und so stachen wir in See. Einen großen Bogen machten wir um mehrere gefährliche Seegebiete, wo bei diesen Winden mit gegenläufigem Strom wohl gefährliche Brecher und Kreuzseen an der Tagesordnung sind. Der norwegische Revierführer erwähnte aber auch, dass man solche Bedingungen im Zweifelsfall im gesamten Skagerrak antreffen könnte und so waren wir durchaus etwas angespannt. Bei 5-6 Beaufort sollten wir wohl nicht um Schiff und Leben zu fürchten haben, aber eine fiese Kotz-Fahrt von vielen Stunden Dauer wäre ja auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber nichts dergleichen erlebten wir glücklicherweise: Eine ganz übliche Windsee entstand, die höchsten Wellen überschritten sicherlich die zwei Meter, aber kamen gleichmäßig und brachen nicht, und so genossen wir das schnelle Segeln vor dem Wind. Und das bei traumhaftem Sonnenschein! Nach einigen Stunden war der Entschluss gefasst: Es lief so gut, dass wir ganz ungeplant bis nach Skagen in Dänemark weitersegeln wollten, also die Nacht hindurch und dann noch einen halben Tag. Denn so war das Schiff schnell, die See ließ sich sehr gut aushalten und an den nächsten Tagen sollte es nur wieder fraglicher und unbeständiger werden. Gesagt, getan, und so wurden aus siebzig ganze einhundertundsiebzig Seemeilen, die wir in Rekordzeit von 28 Stunden zurücklegten, also mit einem Durchschnitt von fast sechseinhalb Knoten. Der Nachthimmel war dunkel und sternenklar, in der Ferne waren überall um uns herum beleuchtete Schiffe unterwegs, die uns das gute Gefühl gaben, nicht allein auf hoher See zu sein. Die wir aber auch argwöhnisch im Blick behalten mussten, um gefährliche Annäherungen zu vermeiden. Zu allem Überfluss bescherten uns mitten in der Nacht Polarlichter ein unbeschreibliches Spektakel am Himmel! Das war sicherlich einer der Momente, an die wir noch unser ganzes Leben lang zurückdenken werden.

Am nächsten Mittag war es geschafft und wir liefen in den großen Fischereihafen von Skagen ein. Eine Wanderung zur Nord- und Ostsee trennenden Sandzunge rundete den Tag ab und wir genossen je eine der Spezialitäten der eher bescheidenen dänischen Küche: Fredi einen Hotdog, ich ein Softeis.  Am nächsten Tag segelten wir einen nur eher kurzen Schlag nach Sæby und zum ersten Mal auf dem gesamten Törn gelang es Fredi, einen essbaren Fisch zu fangen! Es war eine Makrele und sogar ich aß einen Bissen mit. Denn gut schmeckte sie schon und war imnerhin ohne Industriefischerei, sondern durch die eigene Angelrute gefangen, und so fand ich das vertretbar.

Am nächsten Tag segelten wir einen nur eher kurzen Schlag nach Sæby und zum ersten Mal auf dem gesamten Törn gelang es Fredi, einen essbaren Fisch zu fangen! Es war eine Makrele und sogar ich aß einen Bissen mit. Denn gut schmeckte sie schon und war imnerhin ohne Industriefischerei, sondern durch die eigene Angelrute gefangen, und so fand ich das vertretbar.

In den letzten Wochen hatte uns der Segeltörn also noch einmal alles maximal mögliche geboten: tolle Landschaften, super Wetter, nette Leute, anspruchsvolle Passagen, großartige schnelle Segelei, Robben, Sandstrand, Sonne, und am Ende sogar Polarlichter und einen selbst gefangenen Fisch. So großartig diese Erlebnisse waren, so abrupt endete der Törn nur einen Tag später hart mit einem Ruderschaden beim Auflaufen auf eine steinige Untiefe. Gewiss hatte ich zu unaufmerksam navigiert, vielleicht mit der Erleichterung, jetzt alle anspruchsvollen Revier hinter uns gelassen zu haben und nur noch auf der Ostsee unterwegs zu sein. Blöderweise kam noch hinzu, dass die Untiefe noch deutlich weiter ins Meer hinauswuchs als auf dem Plotter zu sehen. In jedem Fall endete die gemütliche Segelfahrt hart und plötzlich. Immerhin, wir kamen wieder frei, das Schiff fuhr noch und ließ sich auch noch einwandfrei steuern, aber der Rest des Törns war gestorben. Moana wurde in Aalborg aus dem Wasser gekrant und es wurden schlimme Erinnerungen an den Törnanfang geweckt: Ohne Mast und beschädigt liegt die alte Dame nun an Land und wir lassen sie schweren Herzens für immer zurück.

Leb wohl, Moana! Wir hoffen, dass wir nette neue Besitzer für dich finden, die wieder mit dir aufbrechen: auf die hohe See, durch Sonne, Wind und Wellen, durch Tag und Nacht, in schöne Buchten und ruhige Häfen, neben Delfinen gen Horizont. Du kannst alles schaffen! Wir werden dich vermissen!

Zu unserer Überraschung gab es ein beheiztes Fährwartehäuschen mit Tisch und Stühlen, Bücherregal und einer voll ausgestatteten Küche mit einem netten Einladungszettel für alle Segler, den Raum gern kostenlos zu nutzen, solange man hinter sich wieder aufräumt, und sich als Dankeschön ins Gästebuch einzutragen. Die Einladung nahmen wir gern an und genossen den Abend in der gemütlichen, warmen Hütte. Das Risotto köchelte auf dem Herd, der Wasserkocher lieferte uns in kurzer Zeit heißen Tee und die Scheiben beschlugen.

Zu unserer Überraschung gab es ein beheiztes Fährwartehäuschen mit Tisch und Stühlen, Bücherregal und einer voll ausgestatteten Küche mit einem netten Einladungszettel für alle Segler, den Raum gern kostenlos zu nutzen, solange man hinter sich wieder aufräumt, und sich als Dankeschön ins Gästebuch einzutragen. Die Einladung nahmen wir gern an und genossen den Abend in der gemütlichen, warmen Hütte. Das Risotto köchelte auf dem Herd, der Wasserkocher lieferte uns in kurzer Zeit heißen Tee und die Scheiben beschlugen.

Nach empfundenen Ewigkeiten auf ruhigen Binnengewässern wagten wir uns in die letzte Schleuse und fuhren auf die Nordsee hinaus. Die Kardinaltonne vor der Hafeneinfahrt stand deutlich schräg und zog ein wildes Kehrwasser hinter sich her und kurze Zeit später fuhren auch wir mit kurzem Gieren und Krängen in den starken Gezeitenstrom des Moray Firth ein. Natürlich waren wir nicht aus Spaß um 5:30 Uhr morgens ausgelaufen, sondern wollten, wenn es nun schon wieder Gezeiten gab, den Strom auch von achtern haben. Moana beschleunigte auf über 10kn über Grund und wir sausten unter der großen Hängebrücke hindurch an den Ausläufern von Inverness vorbei. Gegen 7 Uhr, als die Förde breiter wurde, schaffte es auch der Wind über die Berge zu uns und wir setzten die Segel. Entlang der schottischen Nordseeküste ging es nach Nordosten in Richtugn Wick. Ein riesiges Kreuzfahrtschiff passierten wir knapp hinter seinem Heck, ein größeres Fischereischiff passierte uns knapp hinter unserem, wir wichen mehreren Fischernetzen aus, ansonsten verlief der Segeltag ereignislos und wir freuten uns über die entspannte, aber schnelle Segelei durch die ruhigen Wasser des Festlandlees.

Nach empfundenen Ewigkeiten auf ruhigen Binnengewässern wagten wir uns in die letzte Schleuse und fuhren auf die Nordsee hinaus. Die Kardinaltonne vor der Hafeneinfahrt stand deutlich schräg und zog ein wildes Kehrwasser hinter sich her und kurze Zeit später fuhren auch wir mit kurzem Gieren und Krängen in den starken Gezeitenstrom des Moray Firth ein. Natürlich waren wir nicht aus Spaß um 5:30 Uhr morgens ausgelaufen, sondern wollten, wenn es nun schon wieder Gezeiten gab, den Strom auch von achtern haben. Moana beschleunigte auf über 10kn über Grund und wir sausten unter der großen Hängebrücke hindurch an den Ausläufern von Inverness vorbei. Gegen 7 Uhr, als die Förde breiter wurde, schaffte es auch der Wind über die Berge zu uns und wir setzten die Segel. Entlang der schottischen Nordseeküste ging es nach Nordosten in Richtugn Wick. Ein riesiges Kreuzfahrtschiff passierten wir knapp hinter seinem Heck, ein größeres Fischereischiff passierte uns knapp hinter unserem, wir wichen mehreren Fischernetzen aus, ansonsten verlief der Segeltag ereignislos und wir freuten uns über die entspannte, aber schnelle Segelei durch die ruhigen Wasser des Festlandlees.  Abends liefen wir im Hafen von Wick ein und machten gegenüber von einem netten deutschen Pärchen fest, die in den nächsten Tagen von dort non-stop über die Nordsee nach Cuxhaven segeln wollten. Auf einmal schien unser Ziel Deutschland in greifbarer Nähe zu sein.

Abends liefen wir im Hafen von Wick ein und machten gegenüber von einem netten deutschen Pärchen fest, die in den nächsten Tagen von dort non-stop über die Nordsee nach Cuxhaven segeln wollten. Auf einmal schien unser Ziel Deutschland in greifbarer Nähe zu sein.

Spät am Abend kam Fredi mit der schönsten Eisenbahnstrecke Schottlands aus Glasgow zurück und hatte ihre Mutter Claudia mitgebracht, die sie dort vom Flughafen abgeholt hatte. Zu dritt würden wir in der kommenden Woche den Kaledonischen Kanal durchfahren, der Schottland von Südwest nach Nordost ein mal komplett durchquert. Mit 29 Schleusen legt man dabei insgesamt 42 Höhenmeter zurück und überquert mehrere Löcher, das größte und berühmteste von ihnen ist kein geringeres als Loch Ness. Neptune’s Staircase, eine Schleusentreppe mit 8 Schleusen am Stück, hielt uns gleich zu Beginn für etwa vier Stunden auf Trab, beobachtet von zahlreichen Zuschauern wurde Moana Kammer für Kammer weiter angehoben.

Spät am Abend kam Fredi mit der schönsten Eisenbahnstrecke Schottlands aus Glasgow zurück und hatte ihre Mutter Claudia mitgebracht, die sie dort vom Flughafen abgeholt hatte. Zu dritt würden wir in der kommenden Woche den Kaledonischen Kanal durchfahren, der Schottland von Südwest nach Nordost ein mal komplett durchquert. Mit 29 Schleusen legt man dabei insgesamt 42 Höhenmeter zurück und überquert mehrere Löcher, das größte und berühmteste von ihnen ist kein geringeres als Loch Ness. Neptune’s Staircase, eine Schleusentreppe mit 8 Schleusen am Stück, hielt uns gleich zu Beginn für etwa vier Stunden auf Trab, beobachtet von zahlreichen Zuschauern wurde Moana Kammer für Kammer weiter angehoben.

Oben angekommen durchfuhren wir einen lieblichen schmalen Kanal, der wie eine Allee mit Bäuken gesäumt war, und setzten auf Loch Lochy die Segel. Hohe Berge standen links und rechts des Ufers und wir hatten das Gefühl, auf einem Gebirgssee zu sein. Trotz kräftigen Winds gab es keinerlei Welle, was nach den letzten Wochen eine unglaubliche Erholung war.

Oben angekommen durchfuhren wir einen lieblichen schmalen Kanal, der wie eine Allee mit Bäuken gesäumt war, und setzten auf Loch Lochy die Segel. Hohe Berge standen links und rechts des Ufers und wir hatten das Gefühl, auf einem Gebirgssee zu sein. Trotz kräftigen Winds gab es keinerlei Welle, was nach den letzten Wochen eine unglaubliche Erholung war.

Eine knappe Woche verbrachten wir in und um Dublin, besichtigten die Stadt, gingen zum Frisör und erledigten ein paar Dinge am Boot, während es größtenteils sehr windig war und in Strömen regnete. Elektronische Seekarten zu bekommen war jedoch selbst hier schwierig, obwohl es riesige Marinas mit tausenden Booten gab. Nachdem ich meine Tageskarte für die DART-Bahn gut ausgenutzt und in mehreren Seefahrtbedarfsläden im Großraum Dublin erfolglos geblieben war, erhielt ich in einer anderen Marina doch immerhin eine Handynummer von Tony. Dieser solle wohl an den Stoff kommen, sei aber chronisch schwer zu erreichen. Nach mehreren erfolglosen Anrufen bekam ich irgendwann immerhin eine Nachricht von ihm, “write me a message”. Immerhin, so stellte sich nach kurzem Kontakt heraus, konnte er tatsächlich Seekarten herunterladen und auf SD-Karten speichern, und das mit irgendeiner Art Dauerabonnement zu einem sehr günstigen Preis. Uns würde er dafür die Hälfte des Marktpreises abverlangen und so ergab sich eine klassische Win-Win-Situation und ich bestellte gleich noch das Kartenpaket für Skandinavien und Ostsee mit dazu. Um 15 Uhr sollte ich mich im Royal Irish Yacht Club einfinden, dort säße er an der Bar. Der Türsteher ließ mich nach kurzer Erklärung passieren und so betrat ich die pompöse Villa des Clubs. Weiß eingedeckte Tische mit geometrisch perfekt ausgerichtetem Besteck, Kerzenständern und auf Hochglanz polierten Weingläsern schmückten den vorderen Teil der altehrwürdigen Halle, Couchecken mit bestimmt einhundert Jahre alten, aber perfekt gepflegten Möbeln den hinteren. An der Rückwand befand sich ein gigantischer Kaminofen und darüber ein ebenso gigantisches Porträt eines Sirs auf einem Rosse, gemäß der goldenen Tafel der Gründer des königlichen Yachtclubs. Hier und da saßen ein paar vorwiegend ältere Herren im Jackett und ein paar wenige Damen auf den Sofas und genossen ihr Bier. Mit kurzer Hose und T-Shirt kam ich mir etwas deplaziert vor. Das Vereinsleben der jüngeren Generation schien sich vorwiegend draußen auf den Terrassen abzuspielen, wo bunte Scheinwerfer zur Musik aus großen Lautsprechern tanzten und eine Bar große Trauben aus jungen SeglerInnen um sich versammelte. Immerhin fand an diesen Tagen eine große Regatta statt und entsprechend belebt waren Club, Marina und auch die angrenzende Stadt, wo zu diesem Anlass sogar ein kleiner Rummel aufgebaut worden war. Tony erwartete mich auf einem der Sofas, er war ein bestimmt 1,90m großer, gepflegter, geschätzt 70-jähriger Mann mit weißem Haar und gewitztem Blick, mit dem ich in den nächsten zwei Stunden das Vergnügen hatte, während die Seekarten ihren Weg durch das überlastete WLAN des Yachtclubs auf seinen Rechner fanden. Er fragte mich Löcher über unseren Törn in den Bauch und erzählte mir selbst viel über seine wilde Vergangenheit mit Geschäftsreisen, Frauen, Autos und natürlich Segeln. Alle paar Minuten kamen Leute vorbei, die ihn fröhlich begrüßten und sichtlich erfreut waren, dass er mal wieder seinen Weg in den Yachtclub gefunden hatte. Dann stellte er mich jeweils wie einen guten Bekannten vor mit kurzer Beschreibung unseres Törns, und so wurde ich in zig Smalltalks verwickelt. Trotz des pompös-abschreckenden Charakters der Räumlichkeiten waren die Menschen in ihnen sehr freundliche, interessierte, bodenständige Leute und es war fast schade, nur als Gast dort zu sein.

Eine knappe Woche verbrachten wir in und um Dublin, besichtigten die Stadt, gingen zum Frisör und erledigten ein paar Dinge am Boot, während es größtenteils sehr windig war und in Strömen regnete. Elektronische Seekarten zu bekommen war jedoch selbst hier schwierig, obwohl es riesige Marinas mit tausenden Booten gab. Nachdem ich meine Tageskarte für die DART-Bahn gut ausgenutzt und in mehreren Seefahrtbedarfsläden im Großraum Dublin erfolglos geblieben war, erhielt ich in einer anderen Marina doch immerhin eine Handynummer von Tony. Dieser solle wohl an den Stoff kommen, sei aber chronisch schwer zu erreichen. Nach mehreren erfolglosen Anrufen bekam ich irgendwann immerhin eine Nachricht von ihm, “write me a message”. Immerhin, so stellte sich nach kurzem Kontakt heraus, konnte er tatsächlich Seekarten herunterladen und auf SD-Karten speichern, und das mit irgendeiner Art Dauerabonnement zu einem sehr günstigen Preis. Uns würde er dafür die Hälfte des Marktpreises abverlangen und so ergab sich eine klassische Win-Win-Situation und ich bestellte gleich noch das Kartenpaket für Skandinavien und Ostsee mit dazu. Um 15 Uhr sollte ich mich im Royal Irish Yacht Club einfinden, dort säße er an der Bar. Der Türsteher ließ mich nach kurzer Erklärung passieren und so betrat ich die pompöse Villa des Clubs. Weiß eingedeckte Tische mit geometrisch perfekt ausgerichtetem Besteck, Kerzenständern und auf Hochglanz polierten Weingläsern schmückten den vorderen Teil der altehrwürdigen Halle, Couchecken mit bestimmt einhundert Jahre alten, aber perfekt gepflegten Möbeln den hinteren. An der Rückwand befand sich ein gigantischer Kaminofen und darüber ein ebenso gigantisches Porträt eines Sirs auf einem Rosse, gemäß der goldenen Tafel der Gründer des königlichen Yachtclubs. Hier und da saßen ein paar vorwiegend ältere Herren im Jackett und ein paar wenige Damen auf den Sofas und genossen ihr Bier. Mit kurzer Hose und T-Shirt kam ich mir etwas deplaziert vor. Das Vereinsleben der jüngeren Generation schien sich vorwiegend draußen auf den Terrassen abzuspielen, wo bunte Scheinwerfer zur Musik aus großen Lautsprechern tanzten und eine Bar große Trauben aus jungen SeglerInnen um sich versammelte. Immerhin fand an diesen Tagen eine große Regatta statt und entsprechend belebt waren Club, Marina und auch die angrenzende Stadt, wo zu diesem Anlass sogar ein kleiner Rummel aufgebaut worden war. Tony erwartete mich auf einem der Sofas, er war ein bestimmt 1,90m großer, gepflegter, geschätzt 70-jähriger Mann mit weißem Haar und gewitztem Blick, mit dem ich in den nächsten zwei Stunden das Vergnügen hatte, während die Seekarten ihren Weg durch das überlastete WLAN des Yachtclubs auf seinen Rechner fanden. Er fragte mich Löcher über unseren Törn in den Bauch und erzählte mir selbst viel über seine wilde Vergangenheit mit Geschäftsreisen, Frauen, Autos und natürlich Segeln. Alle paar Minuten kamen Leute vorbei, die ihn fröhlich begrüßten und sichtlich erfreut waren, dass er mal wieder seinen Weg in den Yachtclub gefunden hatte. Dann stellte er mich jeweils wie einen guten Bekannten vor mit kurzer Beschreibung unseres Törns, und so wurde ich in zig Smalltalks verwickelt. Trotz des pompös-abschreckenden Charakters der Räumlichkeiten waren die Menschen in ihnen sehr freundliche, interessierte, bodenständige Leute und es war fast schade, nur als Gast dort zu sein. Durch zunehmend gebirgige

Durch zunehmend gebirgige  Landschaften segelten wir bis zur Insel Gigha, wo der Anker in der hervorragend geschützten nördlichen Bucht fiel. Auf einer kleinen Beiboottour sahen wir sogar eine Seehundsfamilie. Die ebenfalls in der Bucht ankernden Franzosen fuhren ebenfalls mit dem Beiboot an Land, setzten sich ans Ufer und drehten laut “Cotton Eye Joe” auf. Eine lustige Runde im Nirgendwo. Unser nächster Tagesschlag führte uns nach Crinan, wo wir mit richtig schottischem Wetter begrüßt wurden. Da keine Aussicht auf Besserung bestand, machten wir trotz Dauerregens einen Spaziergang entlang des Crinan Canals (er wäre unsere Alternativroute gewesen, hätte aber mit einer dreistelligen Befahrungsgebühr zu Buche geschlagen) und durch den Regenwald, der sich dort tatsächlich auch so nannte.

Landschaften segelten wir bis zur Insel Gigha, wo der Anker in der hervorragend geschützten nördlichen Bucht fiel. Auf einer kleinen Beiboottour sahen wir sogar eine Seehundsfamilie. Die ebenfalls in der Bucht ankernden Franzosen fuhren ebenfalls mit dem Beiboot an Land, setzten sich ans Ufer und drehten laut “Cotton Eye Joe” auf. Eine lustige Runde im Nirgendwo. Unser nächster Tagesschlag führte uns nach Crinan, wo wir mit richtig schottischem Wetter begrüßt wurden. Da keine Aussicht auf Besserung bestand, machten wir trotz Dauerregens einen Spaziergang entlang des Crinan Canals (er wäre unsere Alternativroute gewesen, hätte aber mit einer dreistelligen Befahrungsgebühr zu Buche geschlagen) und durch den Regenwald, der sich dort tatsächlich auch so nannte.

Nach Ausschlafen und Wetterbesserung erkundeten wir die abgelegenen und sehr lieblichen Inselchen. Nur eine Handvoll Einwohner lebten auf St. Agnes, auf Gugh gab es sogar nur genau ein Haus. Auch die Touristenmenge hielt sich in Grenzen: Ein paar vorwiegend britische und französische Segelcrews aus der Bucht waren mit ihren Beibooten am die zwei Inseln trennenden Strandstreifen angelandet und eine Bootsladung voller Besucher, die von der Hauptinsel St. Mary’s für einen Tagesausflug mit der Mini-Fähre angekommen waren, belebten die Insel für ein paar Stunden am Tag zusätzlich. Nach dem Ablegen der Fähre am Nachmittag kehrte absolute Ruhe ein.

Nach Ausschlafen und Wetterbesserung erkundeten wir die abgelegenen und sehr lieblichen Inselchen. Nur eine Handvoll Einwohner lebten auf St. Agnes, auf Gugh gab es sogar nur genau ein Haus. Auch die Touristenmenge hielt sich in Grenzen: Ein paar vorwiegend britische und französische Segelcrews aus der Bucht waren mit ihren Beibooten am die zwei Inseln trennenden Strandstreifen angelandet und eine Bootsladung voller Besucher, die von der Hauptinsel St. Mary’s für einen Tagesausflug mit der Mini-Fähre angekommen waren, belebten die Insel für ein paar Stunden am Tag zusätzlich. Nach dem Ablegen der Fähre am Nachmittag kehrte absolute Ruhe ein.

Der Rundwanderung um die leicht hügelige Insel war lieblich und führte zu entlegenen Sanstränden, durch bunte Vegetation, über Weiden, an Bauernhöfen vorbei und als Besonderheit über die Landebahn des Flughafens. Lediglich ein kleines Blinklicht vor dem Übergang forderte einen bei Flugbetrieb dazu auf, das startende oder landende Flugzeug vor dem Fortsetzen der Tour abzuwarten.

Der Rundwanderung um die leicht hügelige Insel war lieblich und führte zu entlegenen Sanstränden, durch bunte Vegetation, über Weiden, an Bauernhöfen vorbei und als Besonderheit über die Landebahn des Flughafens. Lediglich ein kleines Blinklicht vor dem Übergang forderte einen bei Flugbetrieb dazu auf, das startende oder landende Flugzeug vor dem Fortsetzen der Tour abzuwarten.

Während draußen eine steife Brise wehte, lagen wir in der Bucht zwar windgeschützt, aber die Welle arbeitete sich vor allem bei Hochwasser (der Tidenhub war mit 5-6m durchaus beachtlich) um den schützenden Landzipfel herum und bescherte uns unruhige Nächte. Nach einer knappen Woche auf den Scillies beschlossen wir, ein zwar nicht perfektes, aber immerhin geeignetes Wetterfenster zu nutzen und die Überfahrt nach Irland anzutreten, da ein Sturmtief vorhergesagt war, das drei Tage später bei uns eintreffen sollte. Das würde ohne sicheren Hafen bestimmt keinen Spaß machen und so liefen wir schon morgens um 5 Uhr aus, um möglichst lange brauchbare Windrichtungen zu haben. Da der Wind zunehmend auf Nord drehen sollte, hielten wir bewusst nach Westen vor und segelten dadurch in einer großen Kurve nach Irland. Immerhin ging die Rechnung auf und wir konnten die gesamte Strecke auf einem Bug zurücklegen. Mit gerefften Segeln und starker Krängung kämpfte sich Moana durch die ungemütlichen Bedingungen.

Während draußen eine steife Brise wehte, lagen wir in der Bucht zwar windgeschützt, aber die Welle arbeitete sich vor allem bei Hochwasser (der Tidenhub war mit 5-6m durchaus beachtlich) um den schützenden Landzipfel herum und bescherte uns unruhige Nächte. Nach einer knappen Woche auf den Scillies beschlossen wir, ein zwar nicht perfektes, aber immerhin geeignetes Wetterfenster zu nutzen und die Überfahrt nach Irland anzutreten, da ein Sturmtief vorhergesagt war, das drei Tage später bei uns eintreffen sollte. Das würde ohne sicheren Hafen bestimmt keinen Spaß machen und so liefen wir schon morgens um 5 Uhr aus, um möglichst lange brauchbare Windrichtungen zu haben. Da der Wind zunehmend auf Nord drehen sollte, hielten wir bewusst nach Westen vor und segelten dadurch in einer großen Kurve nach Irland. Immerhin ging die Rechnung auf und wir konnten die gesamte Strecke auf einem Bug zurücklegen. Mit gerefften Segeln und starker Krängung kämpfte sich Moana durch die ungemütlichen Bedingungen.

Eigentlich hätten wir noch sehr lange in diesem Revier bleiben können, aber für die kommende Woche sah das Wetter perfekt für die Biskayaüberquerung aus und wer weiß, wann das das nächste Mal der Fall sein würde. Daher beschlossen wir, nur eine knappe Woche in Galizien zu verbringen, wo wir ein bisschen wanderten und unseren Motorbatteriehauptschalter ersetzten, und dann zügig die Biskaya zu überqueren. In A Coruna hatten wir zum ersten Mal das Gefühl, so langsam nicht mehr im Süden, sondern in Mitteleuropa angekommen zu sein, als wir durch die Stadt schlenderten. Auch das Wetter wurde langsam deutlich durchwachsener mit Regenschauern und viel Bewölkung. Hier stieß Thomas zu uns, der uns auf unserer Überfahrt unterstützte.

Eigentlich hätten wir noch sehr lange in diesem Revier bleiben können, aber für die kommende Woche sah das Wetter perfekt für die Biskayaüberquerung aus und wer weiß, wann das das nächste Mal der Fall sein würde. Daher beschlossen wir, nur eine knappe Woche in Galizien zu verbringen, wo wir ein bisschen wanderten und unseren Motorbatteriehauptschalter ersetzten, und dann zügig die Biskaya zu überqueren. In A Coruna hatten wir zum ersten Mal das Gefühl, so langsam nicht mehr im Süden, sondern in Mitteleuropa angekommen zu sein, als wir durch die Stadt schlenderten. Auch das Wetter wurde langsam deutlich durchwachsener mit Regenschauern und viel Bewölkung. Hier stieß Thomas zu uns, der uns auf unserer Überfahrt unterstützte. Drei Tage und drei Nächte verbrachten wir ohne nennenswerte Komplikationen auf hoher See, bis wir am vierten Morgen in die südwestliche Bucht der Insel Ouessant einliefen und an der Muringboje festmachten. Nach ein paar Stunden Schlaf paddelten wir zur kleinen Pier und erkundeten die wunderschöne Insel mit gemieteten Fahrrädern. Bei strahlendem Sonnenschein hatten wir das Gefühl, in einer Bilderbuchlandschaft unterwegs zu sein. Nur den lange ersehnten Crepe fanden wir leider nicht und speisten wir auf dem Schiff.

Drei Tage und drei Nächte verbrachten wir ohne nennenswerte Komplikationen auf hoher See, bis wir am vierten Morgen in die südwestliche Bucht der Insel Ouessant einliefen und an der Muringboje festmachten. Nach ein paar Stunden Schlaf paddelten wir zur kleinen Pier und erkundeten die wunderschöne Insel mit gemieteten Fahrrädern. Bei strahlendem Sonnenschein hatten wir das Gefühl, in einer Bilderbuchlandschaft unterwegs zu sein. Nur den lange ersehnten Crepe fanden wir leider nicht und speisten wir auf dem Schiff.

Am übernächsten Tag erreichten wir Gibraltar, das sich seinem Status als britische Exklave offenbar bewusst war und uns gebührend mit starkem Regen empfing. Vor der Halbinsel mit dem berühmten Affenfelsen herrschte reger Schiffsverkehr, immerhin ist die Straße von Gibraltar eine der am stärksten befahrenen Wasserwege der ganzen Welt. Für uns war der ganz besondere Moment gekommen, aus dem Mittelmeer auf den Atlantischen Ozean hinauszufahren und damit zum ersten Mal seit Beginn unseres Törns das Meer zu wechseln. Zum ersten Mal hatten wir es mit Gezeiten, Gezeitenströmen und langer und potenziell hoher Dünung zu tun, aber die größere Gefahr war ganz anderer Natur: Eine Gruppe randalierender Orcas machte die Straße von Gibraltar und das sie umgebende Seegebiet unsicher und sorgte für Schlagzeilen, da sie nicht nur viele zig Segelyachten durch Rammen und Abbrechen des Ruderblatts manövrierunfähig gemacht, sondern dabei gleich drei Boote versenkt hatte. Das letzte Opfer, eine 15 Meter lange Charteryacht vom Typ Bavaria 51 von “Alboran Charter”, hatten sie erst wenige Wochen vor unserem Eintreffen gefunden und vor der Hafeneinfahrt des Fischerortes Barbate versenkt. Nun ist Alboran Charter nicht die beste Firma und in den sozialen Medien wurde schnell gemutmaßt, dass das Schiff dank mangelhafter Wartung auch ohne das Zutun der Wale ohnehin irgendwann gesunken wäre. Wir waren jedoch gut vorbereitet, hatten Kanäle abonniert, in denen alle Orca-Sichtungen und -interaktionen gepostet wurden und säckeweise Sand geladen, den wir bei Bedarf über Bord geben konnten. Denn sandiges Wasser meiden Orcas wohl, da die Körnchen im Luftloch angeblich einen fiesen Hustenreiz auslösen. Da sie jedoch nichts davon abhält, zurückzukommen, wenn uns der Sand ausgeht, hatten wir als ultima ratio auch noch ein paar Feuerwerkskörper besorgt. Zwar konnte die spanische Verkäuferin im Feuerwerkfachgeschäft keinerlei Englisch, aber meine pantomimische Darstellung eines Böllers war wohl gut genug zu verstehen, sodass ich mit einem preisreduzierten Dreierpack “SUPER TRUENO EXTREMO” zurück zum Schiff gerollert war. Laut Berichten würde wohl spätestens der laute Knall eines Böllers die Orcas zur Flucht bewegen.

Am übernächsten Tag erreichten wir Gibraltar, das sich seinem Status als britische Exklave offenbar bewusst war und uns gebührend mit starkem Regen empfing. Vor der Halbinsel mit dem berühmten Affenfelsen herrschte reger Schiffsverkehr, immerhin ist die Straße von Gibraltar eine der am stärksten befahrenen Wasserwege der ganzen Welt. Für uns war der ganz besondere Moment gekommen, aus dem Mittelmeer auf den Atlantischen Ozean hinauszufahren und damit zum ersten Mal seit Beginn unseres Törns das Meer zu wechseln. Zum ersten Mal hatten wir es mit Gezeiten, Gezeitenströmen und langer und potenziell hoher Dünung zu tun, aber die größere Gefahr war ganz anderer Natur: Eine Gruppe randalierender Orcas machte die Straße von Gibraltar und das sie umgebende Seegebiet unsicher und sorgte für Schlagzeilen, da sie nicht nur viele zig Segelyachten durch Rammen und Abbrechen des Ruderblatts manövrierunfähig gemacht, sondern dabei gleich drei Boote versenkt hatte. Das letzte Opfer, eine 15 Meter lange Charteryacht vom Typ Bavaria 51 von “Alboran Charter”, hatten sie erst wenige Wochen vor unserem Eintreffen gefunden und vor der Hafeneinfahrt des Fischerortes Barbate versenkt. Nun ist Alboran Charter nicht die beste Firma und in den sozialen Medien wurde schnell gemutmaßt, dass das Schiff dank mangelhafter Wartung auch ohne das Zutun der Wale ohnehin irgendwann gesunken wäre. Wir waren jedoch gut vorbereitet, hatten Kanäle abonniert, in denen alle Orca-Sichtungen und -interaktionen gepostet wurden und säckeweise Sand geladen, den wir bei Bedarf über Bord geben konnten. Denn sandiges Wasser meiden Orcas wohl, da die Körnchen im Luftloch angeblich einen fiesen Hustenreiz auslösen. Da sie jedoch nichts davon abhält, zurückzukommen, wenn uns der Sand ausgeht, hatten wir als ultima ratio auch noch ein paar Feuerwerkskörper besorgt. Zwar konnte die spanische Verkäuferin im Feuerwerkfachgeschäft keinerlei Englisch, aber meine pantomimische Darstellung eines Böllers war wohl gut genug zu verstehen, sodass ich mit einem preisreduzierten Dreierpack “SUPER TRUENO EXTREMO” zurück zum Schiff gerollert war. Laut Berichten würde wohl spätestens der laute Knall eines Böllers die Orcas zur Flucht bewegen.  Und tatsächlich, wir sahen keinen einzigen Orca, während wir über Funk die Meldung einer Yacht hörten, die am gleichen Tag zur gleichen Zeit etwas weiter draußen von Orcas angegriffen wurde. Mit perfektem Wetter und ruhiger See erreichten wir nachmittags Barbate, direkt vor der Hafeneinfahrt ragte der Mast der gesunkenen Bavaria wie ein Mahnmal mehrere Meter aus dem Wasser heraus.

Und tatsächlich, wir sahen keinen einzigen Orca, während wir über Funk die Meldung einer Yacht hörten, die am gleichen Tag zur gleichen Zeit etwas weiter draußen von Orcas angegriffen wurde. Mit perfektem Wetter und ruhiger See erreichten wir nachmittags Barbate, direkt vor der Hafeneinfahrt ragte der Mast der gesunkenen Bavaria wie ein Mahnmal mehrere Meter aus dem Wasser heraus.  Am nächsten Tag ging es weiter nordwärts, wir hielten uns abermals dicht unter Land, ließen Cadiz steuerbord liegen und segelten bis in den Rio Guadalquivir. Was wie ein Virustatikum klingt, ist ein Fluss, der durch weitläufige Sumpflandschaften führt und bis ins viele zig Seemeilen im Binnenland liegende Sevilla schiffbar ist. Wir begnügten uns jedoch mit einem geschützten Ankerplatz kurz hinter der Mündung, wo wir übernachteten. Das von Sandbänken, Sümpfen, Büschen und grünen Bäumen gesäumte Ufer wurde vom blutroten Sonnenuntergang in ein ganz besonderes Licht gehüllt und wir hatten die spontane Assoziation, in Afrika zu sein, das wir immerhin noch einen Tag zuvor in Form Marokkos am Horizont gesehen hatten. Mit “Toto” aus dem Lautsprecher genossen wir unser Abendessen im Cockpit. Die Orcas waren wohl immer noch im bekannten Hotspot um Barbate herum unterwegs und so gestaltete sich unsere Weiterfahrt etwas entspannter. Wir blieben vorsichtshalber küstennah, denn Orcas laufen ja immerhin auch bis zu 30kn und könnten uns somit spielend einholen, aber dafür gab es bislang keinerlei Anhalt und so konnten wir uns langsam in Sicherheit wiegen. Nach einem weiteren Zwischenstopp in Punta Umbria, unserem ersten An- und Ablegemanöver in der Gezeitenströmung, überquerten wir die Grenze zu Portugal und segelten mit wiederholten Regen- und Gewitterschauern bis zur Lagune von Faro.

Am nächsten Tag ging es weiter nordwärts, wir hielten uns abermals dicht unter Land, ließen Cadiz steuerbord liegen und segelten bis in den Rio Guadalquivir. Was wie ein Virustatikum klingt, ist ein Fluss, der durch weitläufige Sumpflandschaften führt und bis ins viele zig Seemeilen im Binnenland liegende Sevilla schiffbar ist. Wir begnügten uns jedoch mit einem geschützten Ankerplatz kurz hinter der Mündung, wo wir übernachteten. Das von Sandbänken, Sümpfen, Büschen und grünen Bäumen gesäumte Ufer wurde vom blutroten Sonnenuntergang in ein ganz besonderes Licht gehüllt und wir hatten die spontane Assoziation, in Afrika zu sein, das wir immerhin noch einen Tag zuvor in Form Marokkos am Horizont gesehen hatten. Mit “Toto” aus dem Lautsprecher genossen wir unser Abendessen im Cockpit. Die Orcas waren wohl immer noch im bekannten Hotspot um Barbate herum unterwegs und so gestaltete sich unsere Weiterfahrt etwas entspannter. Wir blieben vorsichtshalber küstennah, denn Orcas laufen ja immerhin auch bis zu 30kn und könnten uns somit spielend einholen, aber dafür gab es bislang keinerlei Anhalt und so konnten wir uns langsam in Sicherheit wiegen. Nach einem weiteren Zwischenstopp in Punta Umbria, unserem ersten An- und Ablegemanöver in der Gezeitenströmung, überquerten wir die Grenze zu Portugal und segelten mit wiederholten Regen- und Gewitterschauern bis zur Lagune von Faro.

Wir hoben den Anker und segelten mit einer Übernachtung im Hafen von Albufeira weiter in die hübsche Stadt Lagos.

Wir hoben den Anker und segelten mit einer Übernachtung im Hafen von Albufeira weiter in die hübsche Stadt Lagos.

Den nächsten Tag erledigten wir ein paar liegen gebliebene Arbeiten am Schiff und erholten uns außerdem ein bisschen, bevor wir am Folgetag nach Ibiza segelten.

Den nächsten Tag erledigten wir ein paar liegen gebliebene Arbeiten am Schiff und erholten uns außerdem ein bisschen, bevor wir am Folgetag nach Ibiza segelten.  Nach einer Nacht vor Anker an der Nordküste steuerten wir den Hafen von Sant Antoni an. Hier wimmelte es von Sauftouristen, Drogenopfern und Parties. Jeden Nachmittag kamen unzählige Ausflugsboote mit rot verbrannten und stark alkoholisierten vorwiegend britischen Touristen von ihren Fahrten zurück und es wir fieberten jeweils mit, ob alle es schaffen würden, über den Steg zurück aufs Festland zu torkeln. Aber es half nichts, die Windvorhersage band uns für zwei Nächte an den Hafen und viele Bootsarbeiten wollten obendrein erledigt werden.

Nach einer Nacht vor Anker an der Nordküste steuerten wir den Hafen von Sant Antoni an. Hier wimmelte es von Sauftouristen, Drogenopfern und Parties. Jeden Nachmittag kamen unzählige Ausflugsboote mit rot verbrannten und stark alkoholisierten vorwiegend britischen Touristen von ihren Fahrten zurück und es wir fieberten jeweils mit, ob alle es schaffen würden, über den Steg zurück aufs Festland zu torkeln. Aber es half nichts, die Windvorhersage band uns für zwei Nächte an den Hafen und viele Bootsarbeiten wollten obendrein erledigt werden.

Mit ansonsten nur kurzen Übernachtungsstopps segelten und motorten (wir hatten viel Flaute) wir zügig weiter nach Benalmadena im Speckgürtel von Malaga, wo wir uns eine zweitägige Pause gönnten. Neben einer Besichtigung der malerischen und auf sehr angenehm entspannte Weise belebten Altstadt fuhren wir auch zum Botanischen Garten, dem wohl schönsten, den wir beide je besichtigt hatten.

Mit ansonsten nur kurzen Übernachtungsstopps segelten und motorten (wir hatten viel Flaute) wir zügig weiter nach Benalmadena im Speckgürtel von Malaga, wo wir uns eine zweitägige Pause gönnten. Neben einer Besichtigung der malerischen und auf sehr angenehm entspannte Weise belebten Altstadt fuhren wir auch zum Botanischen Garten, dem wohl schönsten, den wir beide je besichtigt hatten.